Zahlen und Fakten

Die dargestellten Zahlen und Fakten bieten grundlegende Informationen zu demografiepolitisch relevanten Themen in Oberfranken. Die kommentierten Diagramme und Definitionen zum Thema Demografie richten sich an Kommunen, Regionalmanagements, Sozialpartner, Verbände, Wirtschaft, Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit.

Aktuelle Meldungen

55.818

Plätze in Kindertageseinrichtungen gibt es in Oberfranken

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik,

Statistik Kommunal 2023

Prognosen zeigen anhaltende Stabilität und Zuzugstrend

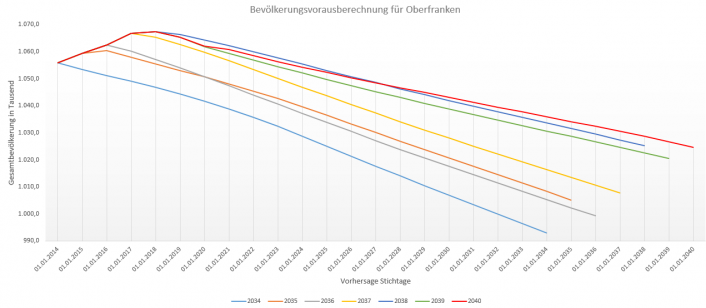

Die veröffentlichte regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamts für Statistik bis zum Jahr 2042 zeigt, dass Oberfranken dem demografischen Wandel entgegenwirkt. Es wird insgesamt eine stabile Bevölkerungsentwicklung für die Region prognostiziert. Oberfranken wird voraussichtlich seine Bevölkerungszahl bei deutlich über einer Million Einwohnern halten können. Oberfranken zeigt sich als eine Region, die trotz demografischer Herausforderungen aktiv und erfolgreich an ihrer Zukunft arbeitet. Die Bevölkerungszahl Oberfrankens soll laut der aktuellen Vorausberechnung des Bayerischen Landesamts für Statistik bis 2042 leicht um etwa 21.000 Personen auf rund 1,05 Millionen Einwohner zurückgehen. Dies entspricht einem moderaten Rückgang von 2,0 Prozent im Vergleich zu den 1,07 Millionen Personen Ende 2022.

Landtester gesucht: Wir suchen erneut digitale Co-Worker

Kurze Wege, Arbeiten im Grünen und herzliche Gastfreundschaft: Vom 01.05. bis 14.06.2024 bietet Oberfranken Offensiv e. V. neugierigen Städtern die Möglichkeit, der Hektik der Großstadt zu entfliehen und ihren Arbeitsalltag in den Frankenwald zu verlegen. Diesmal geht es für die Landtesterinnen und Landtester in gleich drei Kommunen: Wallenfels, Steinwiesen und Nordhalben – gemeinsam bilden sie das Obere Rodachtal. Hier können sie ihrer Arbeit im vollausgestatteten, modernen Co-Working Space nachgehen. Nach Feierabend und an den Wochenenden testen sie gemeinsam die touristischen Angebote und entwickeln diese mit Ideen und Konzepten weiter.

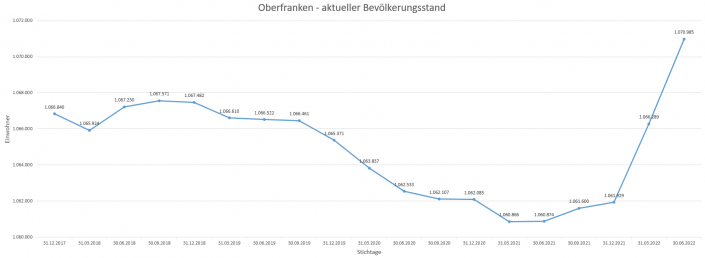

Bevölkerungsstand

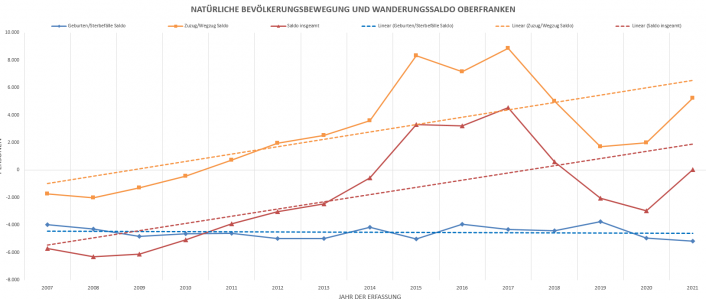

Bevölkerungsbewegungen

Bevölkerungsprognosen

Definitionen

Demografischer Wandel

Der demografische Wandel beschreibt einen dauerhaften Prozess. Er bezeichnet die Veränderungen der Größe, der Zusammensetzung und der räumlichen Verteilung einer Bevölkerung. Maßgebend ist hier das Ungleichgewicht zwischen Sterbe- und Geburtenrate, aber auch Ab- und Zuwanderungen beeinflussen die Entwicklung. In Deutschland werden weniger Kinder geboren, gleichzeitig steigt die durchschnittliche Lebenserwartung an und viele Menschen werden immer älter. Das bedeutet, dass der Anteil der älteren Menschen in der Gesellschaft größer wird. Die Folgen, die der demografische Wandel auf die Gesellschaft hat, sind vielfältig und wirken sich regional unterschiedlich aus. Das Leitziel der Bayerischen Heimatpolitik ist es, gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Regionen zu schaffen. Dazu soll das Demografie-Kompetenzzentrum beitragen.

Natürliche Bevölkerungsentwicklung

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist die Differenz zwischen der Zahl der Lebendgeburten und der Zahl der Sterbefälle in einem bestimmten Zeitraum. Dabei ist die natürliche Bevölkerungsentwicklung positiv, wenn die Zahl der Lebendgeburten höher ist als die Zahl der Sterbefälle (Zuwachs der Bevölkerung). Entsprechend ist bei einer negativen natürlichen Bevölkerungsentwicklung die Zahl der Sterbefälle höher als die Zahl der Lebendgeburten (Abnahme der Bevölkerung).

Binnenwanderung

Als Binnenwanderung oder Binnenmigration bezeichnet man die Migration innerhalb einer festgelegten Region, etwa eines Staates oder einer politischen Verwaltungsgliederung. Die Binnenmigration unterscheidet sich also von der transnationalen Migration dadurch, dass in der Regel keine Staatsgrenzen überschritten werden. Das Binnenwanderungssaldo, auch Binnenwanderungsbilanz genannt, ist die Differenz von Zuzügen und Fortzügen in einem bestimmten Gebiet innerhalb eines bestimmten Zeitraums, wobei die Ausländermigration dabei nicht berücksichtigt wird.

Außenwanderung

Wanderungssaldo

Der Wanderungssaldo ist die Differenz zwischen Zu- und Abwanderung. Der Saldo ist positiv, wenn mehr Personen zuwandern als abwandern und negativ, wenn die Abwanderung überwiegt. Aus dem Wanderungssaldo können jedoch keine abschließenden Aussagen über das Ausmaß der Zu- und Abwanderung abgeleitet werden, da beispielsweise ein niedriger Wanderungssaldo mit sehr hohen Zu- und Abwanderungsströmen, die sich rechnerisch ausgleichen, einhergehen kann.

Entwicklung des Bevölkerungsstandes

Altenquotient

Der Altenquotient bildet das Verhältnis der Personen im Rentenalter (z.B. von 65 Jahre und älter) zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (z. B. von 20 bis unter 65 Jahren) ab.

Jugendquotient

Der Jugendquotient bildet das Verhältnis der Menschen unter 20 Jahre auf 100 Personen

von 20 bis unter 65 Jahre ab.